|

涼→中inナイトキッズな感じです〜 ナイトキッズの苦悩…トランスフォーマーGT-R記念

ナイトキッズは妙義山に集う走り屋の集団である。 そんな話を聞く度、ああ、俺達ナイトキッズで本当に良かったなあ〜とメンバー達はほのぼのとした幸せな気分で満たされた。 ナイトキッズがレッドサンズと対戦した時など、ヒルクライムで中里が敗北を喫し、庄司慎吾が怪我のためダウンヒルを走れず、チームとして対戦させられる弾が無い理由で敗北が決まってしまうという状況に陥いったというのに、中里は、チームメンバーの不甲斐なさを一切責めたりせず、ただ己の弱さのみをメンバーに詫びた。 敗北に傷つきながらも、リーダーとして最後まで責任ある真摯な態度でバトルを仕切る姿に、メンバーは誰しも胸が締め付けられるような、切なすぎる気持ちでいっぱいになった。 車があるなしに係わらず、一生この人について生きたい…などと思ってしまった者も少なくなかった。 派閥争いなどで一時は問題も抱えていたナイトキッズだったが、その後はメンバー全員で中里毅を生暖かく見守ることで一致団結していたのだった。 中里は走りを変化させようとスランプに陥ったりもしていたが、箱根で因縁の相手に勝利してからは、走りに磨きがかかりまくり絶好調が続いていた。 その平和な日々に暗雲が訪れるとは…。

その日、一人のナイトキッズメンバーがつぶやいた言葉に、彼の周囲にいたチームメンバー達に衝撃が走った。 メンバー誰しもその疑問が渦巻いていたものの、それは言わない暗黙の約束のようなものが出来上がっていたからだった。 「…どっちがどっちって…なあ。いや、それ以前に、あの二人ほんとに…そうなんかな」 “あの二人”とは、彼等のリーダー中里毅と、彼の傍でくつろいでいる、長身の美形、峠のカリスマ、天に二物も三物も与えられまくった、人間規格外、高橋涼介のことであった。 高橋涼介は群馬でもトップの走り屋の一人で、秋名のハチロクに敗北した後走り屋を引退したらしいのだが、その後プロジェクトDというチームを組んで、他県の峠のベスト記録を荒らしまわるという暴挙を続けていた。 高橋涼介自身は走らず、参謀として知略を駆しているらしい。 プロジェクトDは負けなしの記録を打ちたて、群馬の走り屋のレベルの高さを他県に知らしめることに成功し、群馬の走り屋からは熱い憧れと支持を受けていた。 高橋涼介自身が、元々走り屋として群馬ではトップを張っていた存在であるから、当然ここ妙義でも、リーダーを含め、尊敬の眼差しで見られていたのだが…… それはリーダーを除くと最初のうちだけであった。 高橋涼介は、メンバー達からはかなり離れた駐車場の一角に組み立て式のテーブルと椅子をしつらえ、パソコンを弄りながら、隣に座る中里毅と時折会話をしていた。 椅子とテーブルを組み立てたのは高橋涼介ではなく、一緒にワゴンで来ているプロジェクトメンバーである。 高橋涼介がパソコン画面を指指すと、中里毅がそれを覗きこむ。 そのうちに、高橋涼介が唇を中里の耳に寄せ、何かをつぶやく。 「うああああああ」 ついついそんな二人を見続けてしまっていたナイトキッズメンバーから、押し殺したようなうめき声が上がった。 プロジェクトDの活動が有名になったせいでプチ遠征ブームが起き、他県からの遠征が群馬にも増えたのだが、ハチロクと高橋兄弟がプロジェクトで遠征の間、群馬トップと言える中里毅にその分の負担が押し寄せた。 一度、高橋涼介が中里をFCに同乗させ、全開の走りを披露したことがある。 その走りはやはり本当に素晴らしくて、降りてきた中里は興奮を過ぎてうっとりとした表情になっていた。 元々走り屋として高橋涼介のことを尊敬はしていたものの、いずれバトルをしたいという野望めいたものを抱いていた中里だったが、成長著しい弟の啓介にバトルで敗北してからは、その望みも途絶えてしまっている。 お互い群馬で覇権を争うトップレベルのチームのリーダーとしては対等であるものの、やはり中里にとって高橋涼介は伝説に近い走り屋で、憧れの存在なのである。 だから、高橋涼介の妙義来訪は中里にとっては緊張はもたらすものの別段悪いものではなかった。 おにぎりは、だんだんに暖か手作り弁当にと変化を遂げていった。 ちょっと無骨さはあるものの、手作りの感じがたまらなく暖かそうで、実際心温まる味らしい。 うらやましい。激しくうらやましい。 最近では高橋涼介は中里毅に迎えを頼んだり、走りこみをした後、中里毅の家で朝まで仮眠(仮眠!?)をとったりするらしい。 中里も口では困ったヤツだと言いながら、頼られることが幸せそうである。 高橋涼介もとても幸せそうである。 誰も口が出せなかった。 口に出してはいけないような気分だった。 そして誰かが口に出してしまえば、その危うい空気は脆く崩れてしまうものだった。

うーん…とナイトキッズメンバー達は、深刻な顔で集まってヒソヒソと会話を続けていた。 「毅さんの性格を考えるとさ、もし何かそういう展開になってたとしたら、二人でいてあんな落ち着いた雰囲気は出せねえと思うわけだ、毅さんウソつけねー人だからな」 そこが愛すべき我らがリーダーと、各自うんうんと納得しながらも、今や高橋涼介に奪われそうな状況を認めざるを得なかった。 「高橋涼介は、隠す気全然無いって感じだよなあ」 全員で背負う空気がしょんぼりとする。 「じゃあアレか、高橋涼介が毅さんちには行くけどこっちには来なくなったら、二人がそうなっちゃったって事になるのか」 空気がどんよりとなる。 「で、でもよ、今こうして高橋涼介様がおいでになってるってことは、毅さんはまだそんなんじゃねえってコトだよな!」 二人の関係が進展するにしても、清らかな交際を望もうとする、まるで年頃の娘を持った頭の固い父親のようなメンバー達の希望は、だが同じメンバーの一言で打ち砕かれることになった。 「でもオレ………見ちまった」 その言葉に全員が嫌な予感を覚えて青ざめた。 「桜の里の入り口辺りって、丁度歩道が終わってるだろ? オレあの辺で一般車の見張りしてたんだよ。そしたらあの二人が歩いて降りて来て。……妙義のコースは下りも上りもこの辺りが一番のポイントだとか、まあ細かい路面のチェックとかだな。オレ邪魔しねえように、影の方にいたから気づかれてねえと思うんだけど。そんで二人がまた上に上って行こうとした時、何か落としたとか言って、高橋涼介がガードレールの外に降りたんだよ。すぐに戻ろうとしてガードレール乗り越えるとき、毅さんに手貸してくれっつって……毅さんの手握ってた」 既に第一段階突破されちゃってるし!!!!

ある意味逆ハーレム状態のナイトキッズが言うと痛いのだが、そこはあえて目を瞑っておく。 「大体高橋涼介も、女にはモテまくりだろうに、女に飽きて男に走るにしても、もう少し可愛いのとかカッコ良いのとかいるだろうに何で毅さんなんだよ」 その意見には異論が噴出した。 「毅さんじゃ役不足だってのかよ!」 そういう問題じゃないのだが。 「まあでも、オレ高橋涼介の気持ちは分からなくもねえかなー」 この辺から微妙に告白タイムに入った。 「毅さんの必死な姿とか見てっと、すげー胸が苦しくなるんだけどよ、その分あの人がのんびり幸せそーにしてっと、オレもすげーホカホカした気分になるっつーか」 こういう所が問題を更に悪化させている。 「毅さんの良さはオレ達だけが分かってりゃ良いと思ってたんだけどな」 そこで話が元に戻った。 「でもよ、男らしいっつったら毅さんの方だろ?」 全員で揃ってため息をついた。 「でもよ、どっちがどっちってのは、毅さんがヤるかヤられるかっつーことだよな」 ちなみに、メンバー自身が毅さんともし付き合えるとしたら、どっちがどっちなのか、というアンケートには、ほぼ全員が、毅さんが気持ち良くなってくれるならどっちでも…という回答であった。中里毅ファン倶楽部と化しているナイトキッズが平和を保っているのは、この辺がポイントなのかも知れない。 「ああっ みすみす毅さんが食われちまうのをオレ達は黙って見てて良いのかよ」 「…高橋涼介にとっちゃ、それが毅さんなんだろ…」

「そういや、ウチのロクデナシ代表はどうしたんだ?ここ何日か来てねえけど」 庄司慎吾はここナイトキッズでは裏で鉄砲玉と呼ばれていた。 以前中里毅が秋名のハチロクに敗れた後、庄司慎吾が敵討ちのためにハチロクにダブルクラッシュをしかけて失敗し、名誉の負傷を負ってみんなに迷惑をかけるという事件があって以来のことである。 本人は中里毅をチームのナンバー1から引き摺り下ろすためと豪語していたが、チームの中では敵討ちだろうということで納得されてしまっていた。 今回高橋涼介が誰の目にも明らかに中里毅狙いで妙義に通っていることに鉄砲玉が反応しない訳はなく、中里毅のために、あえて何か行動に移したらしい。 だがそんなことで諦めるなら、庄司慎吾はガムテデスマッチとかダブルクラッシュなんてやらないし、デンジャラスとあだ名されて喜んだりしない。ロクデナシなのは確実なので、大事な毅さんを慎吾の嫁に出すのはメンバー的には反対なのだが、反対勢力として今は慎吾の力が何よりも頼りであった。 「まあ一番肝心なのは、毅さんにとって幸せなのが何かってトコなんだけどな」

漆黒のRにおさまる中里の姿は凛として誇らしげで、その重量級の車体は峠の王者の存在感に満ちている。助手席にはおそらくセッティングの確認のためであろう、高橋涼介の姿がある。 だが、ここでチームメンバー達は気が付いた。 先ほどまで蜜月のようにパソコンを前にして寄り添い合っていた二人だが(単にパソコンでDのDVDでも夢中で見ている毅さんに高橋涼介がくっついていたのかも知れないが)一旦Rの運転席におさまってしまった中里毅の瞳には、もうRしか映っていないようなのである。 「もしかして、高橋涼介の最大のライバルってGT−Rなんじゃね?」 そうかもな、と全員がうなづいた。 「峠の魔王対峠の王者か〜」 どんな人より物より、中里毅に似つかわしく寄り添って、共に高みを目指している。 「そのうち、Rが人間の言葉とか喋りだすとか、ありえそうなんだよな」 恋人候補が既に人間じゃないという時点でツッコミを入れるべきなのだろうが、そんな事を気にするような人間はこのチームにはいないのであった。 「とにかくオレ達は、これからも毅さんを生暖かく見守っていこうぜ」 深い悩みを抱えつつも、なんだかんだで妙義山は今日のところは平和なのであった。

|

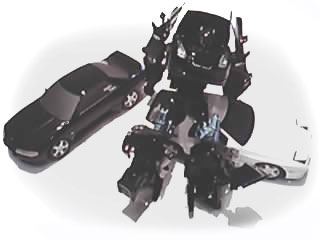

タカラトミーのトランスフォーマー十周年記念で

R35GT−Rがコンボイに変形するオモチャが発売されてたりします。

黒買ってしまいました。(∋_∈)

だって、コンボイですよ………

声はついてないですけど、喋ったとしたら声はあの人なんですよ。

GT−Rから涼介の声がしたら、毅さん………気の毒だ…(笑)

今回はそういうネタの話だったりです。(←え)オレのバナナはどこだあ!!

32がコンボイに変形するの出してくれないかな!!

←topへ